제프 베이조스 아마존 창업자가 워싱턴포스트를 인수한 지 벌써 1년이 지났다. 지난 해 2억5천만 달러에 워싱턴포스트를 인수한 베이조스는 현재 리모델링 작업을 한창 진행하고 있다. 난 헌집 고치기와 새집짓기란 글에서 워싱턴포스트의 리모델링 작업에 대해 간략하게 소개한 적 있다. (최근 ‘The Everything Store’란 책을 읽고 있다. 그런데 그 책에서 ‘베이조스’라고 발음한다고 돼 있었다. 그래서 그렇게 표기한다.)

그런데 최근 새롭게 공개된(정확하게 말하면 내가 새롭게 알게 된) 워싱턴포스트의 변신 전략이 사뭇 관심을 끈다. 한 마디로 요약하면 전통 언론 특유의 ‘가두리 방식’을 과감하게 탈피했다는 점이다. 특히 지방 신문들과 함께 펼치는 네트워크 전략이나, 자기네 뿐 아니라 경쟁 매체들 기사 중에서 가장 많이 공유된 것들을 한 데 모아놓는 등의 서비스는 단연 눈길을 끈다.

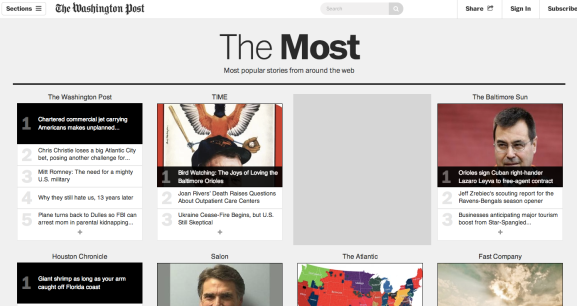

경쟁사 많이 공유된 콘텐츠 모아놓은 ‘The Most’

대부분의 미디어들은 ‘가장 많이 본 기사’나 ‘가장 많이 공유된 기사’ 같은 것들을 보여준다. 허핑턴포스트에 가면 ‘내 친구들이 많이 본 기사’도 있다. 뉴스와 맥주, 그리고 축구는 함께 할수록 가치가 더 커진다는 건 불변의 진리. 그 진리에 따르면 이런 서비스들은 독자들을 유인하는 좋은 미끼가 된다.

그런데 ‘베이조스 시대 워싱턴포스트’는 여기서 한 발 더 나갔다. 경쟁사 기사들의 공유 현황을 한 눈에 보여주는 서비스를 만든 것이다. 기가옴은 워싱턴포스트가 잘 하는 세 가지 중 첫 번째로 ‘The Most’를 꼽았다.

여기엔 타임, 살롱, 애틀랜틱을 비롯한 유력 매체의 인기 기사를 한 눈에 보여주고 있다. 기가옴은 이 서비스에 대해 “초강력 RSS 피드와 비슷하다”고 평가하고 있다.

물론 이 서비스가 어떤 결실을 맺을 지는 아직 평가하긴 이르다. 하지만 워싱턴포스트란 담장 밖으로 시선을 돌렸다는 점에선 상당히 고무적인 것 같다. 잘 하면 또 다른 뉴스 수집 서비스(news aggregation service)로 자리매김 할 수도 있을 전망이다.

워싱턴포스트는 이 외에도 여러 실험을 하고 있다. 기가옴에 따르면 특정 이슈를 집중적으로 보여주는 스토리라인과 허핑턴포스트식 오피니언 섹션인 포스트에브리싱 역시 최근 새롭게 선보인 서비스들이다.

거대한 신문 네트워크 만드는 또 다른 실험

이보다 더 눈에 띄는 건 따로 있다. 지난 3월 출범한 신문 파트너십 프로그램이다. 미국에 있는 수 많은 지역신문들과 손잡고 하는 이 프로그램의 개요는 간단하다. 지역신문 독자들은 공짜로 워싱턴포스트 사이트와 앱에 접속할 수 있도록 해 주는 서비스다.

초기엔 댈러스 모닝 뉴스, 미네아폴리스 스타 트리뷴 등이 참여했으며, 6개월 여 만에 파트너 신문사는 120여개, 이용 독자 수는 20만 여 명으로 늘어났다.

이 프로그램은 전형적인 윈윈 전략의 일환이다. 일단 지역 신문들은 구독 독자를 늘리는 데 큰 도움이 된다. 워싱턴포스트의 프리미엄 사이트와 앱을 공짜로 볼 수 있다는 점은 지역 일간지들에겐 중요한 마케팅 포인트가 될 수 있다. 참고로 워싱턴포스트의 디지털 구독료는 월 9.99달러(웹)와 14.99달러(웹+앱) 두 가지 상품이 있다.

그럼 워싱턴포스트에겐 어떤 이점이 있을까? 일단 신규 디지털 구독자를 확대할 수 있다. 특히 워싱턴포스트 입장에선 거의 공짜로 수 많은 잠재 독자들에 접근할 수 있게 된다. 잠재 독자들의 이메일과 개인 정보를 확보할 수 있기 때문이다.

니먼 저널리즘 랩 기사에 따르면 워싱턴포스트가 이런 서비스를 선보이자 뉴욕타임스와 USA투데이도 비슷한 서비스를 준비 중이라고 한다. 바야흐로 신문 시장에 ‘네트워크 전쟁’이 펼쳐지고 있는 셈이다. 그 불씨를 당긴 건 바로 ‘신문산업 아웃사이더’였던 제프 베이조스다.

베이조스식 패키지 상품에서 워싱턴포스트는 어떤 역할?

물론 제프 베이조스의 머릿 속엔 워싱턴포스트만 들어있진 않을 것이다. 지난 해 8월 워싱턴포스트를 인수할 땐 단순히 언론이란 단일 상품만 생각하진 않았을 것이다. 어쩌면 베이조스 눈에는 워싱턴포스트란 신문 역시 또 다른 콘텐츠에 불과할 지도 모른다.

현재 아마존은 아마존 프라임을 비롯한 다양한 패키지 상품을 구비하고 있다. 베이조스는 워싱턴포스트 리모델링 작업을 한 뒤 ‘아마존 콘텐츠 왕국’에 끼워넣을 가능성도 적지 않다.

그렇기 때문에 베이조스의 워싱턴포스트 살리기는 단순히 워싱턴포스트란 단일 상품만 놓고 보면 많은 걸 놓칠 수 있다. 어차리 신문만 갖고 돈을 버는 일엔 관심도 없는 사람이기 때문이다. 지난 해 워싱턴포스트 인수 이후 편집국보다는 테크놀로지 쪽 투자를 대대적으로 확충한 것 역시 같은 차원에서 바라봐야 한다. (물론 언론만 놓고 생각하더라도 그건 올바른 선택이다. 언론산업 역시 궁극적으로 IT와 무관하지 않기 때문이다.)

다시 처음으로 돌아가자. 난 처음 ‘헌집 고치기와 새 집 짓기’란 화두를 던졌을 땐 ‘새 집 짓기’ 쪽에 더 무게를 뒀다. 이베이 창업자의 새 집 짓기가 훨씬 더 가시적인 성과를 낼 것으로 생각했다.

그런데 최근 들어 생각이 조금 바뀌었다. 언론이란 관점, 언론산업의 전통적인 비즈니스 모델이란 관점에서 조금만 벗어나면 새로운 가능성이 열릴 수도 있을 것이란 기대감 때문이다. 물론 그 기대감이 가능한 건, 워싱턴포스트의 새 사주가 단기 실적에 연연할 필요가 전혀 없는 세계적인 갑부이기 때문이다. 또 그의 손에 있는 방대한 콘텐츠 생태계가 또 다른 힘이 될 것으로 봤기 때문이다.

그런데 베이조스가 ‘미국 전역을 연결하는 신문 파트너 십 프로그램’을 만드는 것을 보면서 또 한번 놀랐다. 내가 제프 베이조스의 워싱턴포스트 고치기에 더 큰 관심을 갖게 된 것도 이런 사정과 무관하지 않다.